SSD(高校3年生)新しい視点 欧州ランドスケープ探訪 および リサーチブック作業③

- 2023.06.06

- 授業

新しいまちづくりの視点第三弾として、動画をみました。ランドスケープ設計者の立場の方が以前とはまた違った視点で、いくつかの都市を解説している動画です。

● 欧州ランドスケープ探訪 ⁻中嶋悠輔

● リサーチブック修正 前回からの続き

● 欧州ランドスケープ探訪 中島悠輔(ランドスケープ設計士)

中島さんはベルリンのランドスケープ設計事務所Mettler Landschaftarkitekturに勤務されています。旅を通して自然に近い生活空間に興味を持ち、東京大学・大学院にて生態学・都市計画学を学びランドスケープという言葉に出会われています。今回の動画では、ヴェネチア、ハンブルク、パリを専門的な視点から解説されています。

【ヴェネチア】5~6世紀に蛮族に追われた北イタリアの人々が干潟に杭を打ち、その上に煉瓦造りの建物を造ったのが街の始まりだと言われている。ローマ帝国に属しながら、市民が実施的な自治権を持ち、敵に襲われにくい地勢を生かし交易・軍事の中心として栄える。建物・道路・橋の配置に計画はなく、その場その場の状況に応じて造り続けられてきた結果、迷路のような街が生まれた。人々が自然に「ヴォイドの空間」を求め、狭い空間に情報が詰まっている。ランドスケープの必要性を感じる本質がある。

【ハンブルク】貿易の中心地、自由ハンザ都市として栄える。こちらも商人たちによる自治が行われた。美しさと実質性は文化歴史の裏付けから、整った街は現代都市ならではの計画性をもってヴォイドを作っている。本来は大きな建物が多く圧迫感があるはずだが、建物の間に広場を作るルールや、運河でヴォイドの空間を生み出している。

【パリ】華美で美しい建築様式でつくられた街。王や貴族の庭園だったものが解放されて庶民のものになった背景から、公共のものは楽しみであり生活の豊かさを感じられるものになった。「市民のための公的な空間を造ることを目指す」現在の公園の原型となっている。生活の豊かさ=ランドスケープアーキテクチャーとしての関係性を実感。

動画の中のたくさんの写真から生徒たちのイメージも広がったようです。街によって歴史やその背景からランドスケープも異なってくることがよくわかりました。

●リサーチブックの修正作業

生徒たちは動画を鑑賞し、これまでと違う視点からまちづくりについて考えることができました。それらを踏まえて引き続きリサーチブックの修正作業に取り掛かります。

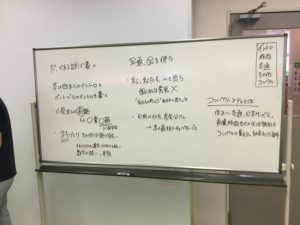

生徒同士や教員と意見を交換し、テーマである「コンパクトシティと空間デザイン」について、それぞれが担当するカテゴリーの原稿を読み返し、よりよい原稿に仕上げていきます。