SSD(高校3年生)最終発表

- 2025.01.31

- 授業

3学期はいよいよこれまで取り組んできた提案を仕上げ、最後の発表を行います。SSD講座でもこの論文やポスター発表の事前学習として論理的にまたルールに基づいた論文の書き方やポスター制作についても学び、意見を交換しながらそれぞれが丁寧に時間をかけてブラッシュアップしてきました。その成果は最後に発表、そしてリサーチブックとして冊子にまとめることで成果報告とします。また冬休みには、講座から4名が全国高校生フォーラムにも参加し、そこでは受講生の1人のテーマを取り上げてポスター発表や質疑応答、またディスカッションに参加しました。他校生の研究や発表に触れる大変よい機会となり、大いに刺激を受けて帰ってきました。

「日本の農業を活性化させるために」

「オーストラリアと奈良の観光政策の比較および奈良県の新たな観光政策の提案」

「なぜ外国人労働者は日本から脱出するのか」

「どのようにして豊中市に自然を増やせるか」

「空き家問題への有効な措置とは」

「奈良市で持続可能な移動手段を促進する」

●日本の農業を活性化させるために

人口の高齢化はさまざまな場面で大きな社会問題として取り上げられています。農業においても農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。農業の発展の重要性を理解しその課題の解決を目指した提案です。農業従事者の減少に加えて、一方では日本における農業の経営規模拡大による新たな課題も見つかりました。ただ効率化という観点から農地拡大を進めることは日本の農業には向かないことろがあります。こういった課題を解決するための現在の「認定農業者制度」も取り上げ、なかなか成果が出ていないことを踏まえてオランダでの農業政策に注目しています。オランダは国土が狭いのにも関わらず、農業大国であるアメリカに次いで世界二位の食料輸出額があります。そこにはデータ管理を徹底し農業の効率化を実現させるスマート農業の採用が関係しています。そこからヒントを得て日本でも有効な取り組みとして提案するのが、学生による農業アルバイトです。学生は若い労働力に加えてデータ管理が苦手な農家の助けになり、社会人になる前に農業体験をすることは農業が将来の職業選択の1つの候補となる可能性を広げます。実際にも自身が小学生のころの農業体験の記憶がこうした課題の選択へとつながっていることもあるかもしれません。農家側、学生側、双方のメリットデメリットを検証し丁寧な解決策を講じ、具体性のある提案となりました。自身も農業アルバイトを体験してみる時間があればよかったと話してくれました。

人口の高齢化はさまざまな場面で大きな社会問題として取り上げられています。農業においても農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。農業の発展の重要性を理解しその課題の解決を目指した提案です。農業従事者の減少に加えて、一方では日本における農業の経営規模拡大による新たな課題も見つかりました。ただ効率化という観点から農地拡大を進めることは日本の農業には向かないことろがあります。こういった課題を解決するための現在の「認定農業者制度」も取り上げ、なかなか成果が出ていないことを踏まえてオランダでの農業政策に注目しています。オランダは国土が狭いのにも関わらず、農業大国であるアメリカに次いで世界二位の食料輸出額があります。そこにはデータ管理を徹底し農業の効率化を実現させるスマート農業の採用が関係しています。そこからヒントを得て日本でも有効な取り組みとして提案するのが、学生による農業アルバイトです。学生は若い労働力に加えてデータ管理が苦手な農家の助けになり、社会人になる前に農業体験をすることは農業が将来の職業選択の1つの候補となる可能性を広げます。実際にも自身が小学生のころの農業体験の記憶がこうした課題の選択へとつながっていることもあるかもしれません。農家側、学生側、双方のメリットデメリットを検証し丁寧な解決策を講じ、具体性のある提案となりました。自身も農業アルバイトを体験してみる時間があればよかったと話してくれました。

●オーストラリアと奈良の観光政策の比較および奈良県の新たな観光政策の提案

奈良県は名所が多く訪れる価値があるにも関わらず、訪ねたとしても日帰りの率が高い傾向にあることを課題と捉え、奈良の観光の普及を目指し宿泊者を増やすための提案です。自身の家族のルーツがオーストラリアにあること、またオーストラリアの観光面で抱える条件や問題が奈良県と似ていた国でもあったことから、その観光政策を比較しつつオーストラリアで成功した事例を奈良県に合うようにアレンジして3つの新たな観光政策を考えました。1つ目は訪日外国人のデータから最も多かった韓国、台湾を中心とした快適な観光プランを用意しPRすること。2つ目は奈良観光の持続可能性を考慮し観光客の快適さと共に奈良県民の快適さとの調和を図るための環境客への注意喚起をしっかり行うこと。3つ目は、観光名所の知名度を上げるための世界遺産への登録やプロモーションの強化です。オーストラリアではワーキングホリデーも重要な観光産業だと捉えられています。The Best Jobs in the Worldといったワーキングホリデープランでは、参加者が日々SNSで発信してくれるため、その土地での体験の素晴らしさ、訪れた場所、そして関わる地元の人々の良さを発信してもらえるといった点でとても効果的なプロモートだと考えます。そして今回のリサーチでも明らかとなった宿泊施設の数が圧倒的に少ないという問題については、宿泊施設への投資を妨げる制度についての見直しを話し合う必要があります。両国の制度と課題を詳細に比較してもうひとつ踏み込めていない点を補強するような可能性を感じる提案となりました。

奈良県は名所が多く訪れる価値があるにも関わらず、訪ねたとしても日帰りの率が高い傾向にあることを課題と捉え、奈良の観光の普及を目指し宿泊者を増やすための提案です。自身の家族のルーツがオーストラリアにあること、またオーストラリアの観光面で抱える条件や問題が奈良県と似ていた国でもあったことから、その観光政策を比較しつつオーストラリアで成功した事例を奈良県に合うようにアレンジして3つの新たな観光政策を考えました。1つ目は訪日外国人のデータから最も多かった韓国、台湾を中心とした快適な観光プランを用意しPRすること。2つ目は奈良観光の持続可能性を考慮し観光客の快適さと共に奈良県民の快適さとの調和を図るための環境客への注意喚起をしっかり行うこと。3つ目は、観光名所の知名度を上げるための世界遺産への登録やプロモーションの強化です。オーストラリアではワーキングホリデーも重要な観光産業だと捉えられています。The Best Jobs in the Worldといったワーキングホリデープランでは、参加者が日々SNSで発信してくれるため、その土地での体験の素晴らしさ、訪れた場所、そして関わる地元の人々の良さを発信してもらえるといった点でとても効果的なプロモートだと考えます。そして今回のリサーチでも明らかとなった宿泊施設の数が圧倒的に少ないという問題については、宿泊施設への投資を妨げる制度についての見直しを話し合う必要があります。両国の制度と課題を詳細に比較してもうひとつ踏み込めていない点を補強するような可能性を感じる提案となりました。

●なぜ外国人労働者は日本から脱出するのか

日本における外国人労働者の抱える問題をテーマとし、近年増加傾向にある外国人労働者に対する非道理的な対応を課題と捉えその解決を目指した提案です。外国人労働者の多くは、出稼ぎという目的のほかに、技能実習生として技術の習得とその後は帰国して学んだ知識を活かすことが期待されています。そのために既に受け入れのための体制や制度も整理されてきました。ただ現場では、労働者不足というこちらの都合を一方的に押し付け、低所得また悪環境で働かせているといった報告が後を絶ちません。そこから逃れるために身を隠し不法滞在者となってさらに劣悪な扱いを受けることが多発しています。労働者不足という問題はまだまだ拡大傾向であり、グローバル国家として移民を受け入れる方針のもと今後も外国人労働者の受け入れは必須です。その中で昨年の3月に技能実習生制度が廃止され、代わりに「育成就労」という新たな在留資格を創設することが決定されています。国際貢献を目的としていた前制度に対し、新制度では日本国内での人材育成と確保が目的とされています。この制度がどのように効果を出すのかこれからも注視していくことになります。

日本における外国人労働者の抱える問題をテーマとし、近年増加傾向にある外国人労働者に対する非道理的な対応を課題と捉えその解決を目指した提案です。外国人労働者の多くは、出稼ぎという目的のほかに、技能実習生として技術の習得とその後は帰国して学んだ知識を活かすことが期待されています。そのために既に受け入れのための体制や制度も整理されてきました。ただ現場では、労働者不足というこちらの都合を一方的に押し付け、低所得また悪環境で働かせているといった報告が後を絶ちません。そこから逃れるために身を隠し不法滞在者となってさらに劣悪な扱いを受けることが多発しています。労働者不足という問題はまだまだ拡大傾向であり、グローバル国家として移民を受け入れる方針のもと今後も外国人労働者の受け入れは必須です。その中で昨年の3月に技能実習生制度が廃止され、代わりに「育成就労」という新たな在留資格を創設することが決定されています。国際貢献を目的としていた前制度に対し、新制度では日本国内での人材育成と確保が目的とされています。この制度がどのように効果を出すのかこれからも注視していくことになります。

●どのようにして豊中市に自然を増やせるか

まちづくりの学びを通して自分のまちを俯瞰してみるようになると、改めてただ通過する場所ではなく住む場所として、そしてより快適な場所になればよいと考えるようになりました。市民の3割が緑化に満足しておらず、関心も低いといったデータも出ています。そこで他の都市の事例にあるような緑化計画を調べ、比較検討し、豊中市の緑化を目指した3つの提案です。緑化は単に景観面だけではなく、ヒートアイランド現象を防ぐ効果も認められています。また緑化活動に参加することによる地域住民の交流の広がりやコミュニケーションの場所作りといったことも期待できると考えます。まず緑のカーテンを普及させます。そして次に季節ごとに花の種を配布します。そしてSNSの活用により、緑のカーテン活動に参加した、支給された花の苗を植えた、など各家庭や学校等の団体それぞれが発信します。発信者には市内で使えるクーポン券の配布といったキャンペーンも有効的に実施します。緑化計画のための募金活動はQRコードからキャッシュレスで決済ができる方法を取り入れるなどまだ検討の余地が残っています。市民を巻き込み一緒にまちづくりをすることはとても重要だと考え、できれば緑化計画の説明や緑化がどのような良い効果を生み、教育現場でもとても大切な学びに繋がるということを市内の小学校にプレゼンテーションしに行きたいと考えています。

まちづくりの学びを通して自分のまちを俯瞰してみるようになると、改めてただ通過する場所ではなく住む場所として、そしてより快適な場所になればよいと考えるようになりました。市民の3割が緑化に満足しておらず、関心も低いといったデータも出ています。そこで他の都市の事例にあるような緑化計画を調べ、比較検討し、豊中市の緑化を目指した3つの提案です。緑化は単に景観面だけではなく、ヒートアイランド現象を防ぐ効果も認められています。また緑化活動に参加することによる地域住民の交流の広がりやコミュニケーションの場所作りといったことも期待できると考えます。まず緑のカーテンを普及させます。そして次に季節ごとに花の種を配布します。そしてSNSの活用により、緑のカーテン活動に参加した、支給された花の苗を植えた、など各家庭や学校等の団体それぞれが発信します。発信者には市内で使えるクーポン券の配布といったキャンペーンも有効的に実施します。緑化計画のための募金活動はQRコードからキャッシュレスで決済ができる方法を取り入れるなどまだ検討の余地が残っています。市民を巻き込み一緒にまちづくりをすることはとても重要だと考え、できれば緑化計画の説明や緑化がどのような良い効果を生み、教育現場でもとても大切な学びに繋がるということを市内の小学校にプレゼンテーションしに行きたいと考えています。

●空き家問題への有効な措置とは

空き家の増加や放置問題は年々大きな社会課題となっています。空き家数は2024年4月の調査では過去最多となりました。まちの景観のほか、安全面、防犯面の観点からも早急な対策が必要で、土地が活用されないことは地域の活性化にも影響を及ぼしています。京都市の空き家の状況と政策を検証し、借地権の利用の促進を目標とした提案をします。空き家問題を課題と捉えてから、複雑な制度や法律、手続きの煩雑さなど新しく知ることが多くありました。空き家である中古物件が流通しにくい原因となっているのは所有者の高齢化に加えて手続きのわかりにくさがあります。空き家を放置しない、活用または流通させることが所有者の利益につながることを周知するとともに、相談窓口の十分な確保は必須です。また流通を妨げる一つの原因が土地や建物の所有権です。所有権を手放すとなると大きな決断や手続きが伴います。そこで借地権を大いに利用して土地を貸すことがもっと普及すれば、今後放置される空き家が減ると考えました。京都市で2026年から新たに導入される「空き家税」の措置にも注目していきたいと思います。

空き家の増加や放置問題は年々大きな社会課題となっています。空き家数は2024年4月の調査では過去最多となりました。まちの景観のほか、安全面、防犯面の観点からも早急な対策が必要で、土地が活用されないことは地域の活性化にも影響を及ぼしています。京都市の空き家の状況と政策を検証し、借地権の利用の促進を目標とした提案をします。空き家問題を課題と捉えてから、複雑な制度や法律、手続きの煩雑さなど新しく知ることが多くありました。空き家である中古物件が流通しにくい原因となっているのは所有者の高齢化に加えて手続きのわかりにくさがあります。空き家を放置しない、活用または流通させることが所有者の利益につながることを周知するとともに、相談窓口の十分な確保は必須です。また流通を妨げる一つの原因が土地や建物の所有権です。所有権を手放すとなると大きな決断や手続きが伴います。そこで借地権を大いに利用して土地を貸すことがもっと普及すれば、今後放置される空き家が減ると考えました。京都市で2026年から新たに導入される「空き家税」の措置にも注目していきたいと思います。

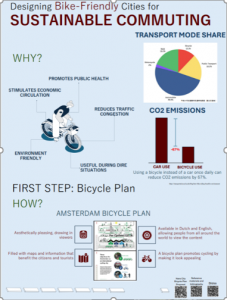

●奈良市で持続可能な移動手段を促進する

まちづくりを様々な視点から学んできて、自転車を活用したまちづくりに関して興味をもちました。そこで調べていくと、奈良市では自転車利用を促進する計画書がないことがわかりました。自ら計画書を作り、奈良市で自転車利用を促進させ、住民や観光客の交通の利便性を高めることを目的として提案します。既に自転車利用を活用したまちづくりを行っている先行事例からは、環境へのやさしさ、人々の健康増進、移動手段としての便利さ、経済的な循環を促進するといった報告があります。国土交通省の自転車促進の基本方針、またはヨーロッパの自転車を中心とするまちづくりの形成に成功している自転車促進

まちづくりを様々な視点から学んできて、自転車を活用したまちづくりに関して興味をもちました。そこで調べていくと、奈良市では自転車利用を促進する計画書がないことがわかりました。自ら計画書を作り、奈良市で自転車利用を促進させ、住民や観光客の交通の利便性を高めることを目的として提案します。既に自転車利用を活用したまちづくりを行っている先行事例からは、環境へのやさしさ、人々の健康増進、移動手段としての便利さ、経済的な循環を促進するといった報告があります。国土交通省の自転車促進の基本方針、またはヨーロッパの自転車を中心とするまちづくりの形成に成功している自転車促進

計画を検証し、取り入れるべき要素をまとめて奈良市の自転車促進計画形成のプロポーザルを作成しました。実際に奈良市を巡り、自転車道路やレンタルサイクルも視察する中で、道路や施設の充実などさまざまな工夫が必要なこともわかりました。例えば安全性の面から自動車と自転車道の分離など奈良市のインフラ計画も自転車を意識したものが必要です。こうした計画をすすめながら、市民に十分に自転車促進が広まるような発表や発信としてSNSやテレビ広告などを活用して機会を増やすことも重要だと考えています。

→QRコードを読み取るとプロポーザルをみることができる

【発表を終えて】

全員の最終発表が終わりました。3年間の学びの講座も終わりです。どの発表もテーマに選んだ課題をなんとかしたい、まちを良くしたいという意思が伝わってきました。それぞれの課題が違うため、毎回の発表では知らないことを知る機会となり、それぞれの解決策を一緒に考える時間にもなりました。全員の論文とポスターは一冊のリサーチブックとして、3年間の成果として残りました。

社会課題といったなかなか答えを出すことが難しい課題に取り組み、調べ、論じて、発表するといったここでの経験はこれから大学生、社会人となった後にも必ず生かされるスキルとなります。これからの皆さんの活躍を期待しています!

社会課題といったなかなか答えを出すことが難しい課題に取り組み、調べ、論じて、発表するといったここでの経験はこれから大学生、社会人となった後にも必ず生かされるスキルとなります。これからの皆さんの活躍を期待しています!