SSR(高校2年生)個人レポート取り組み② ~レポートの進捗確認と発表~

- 2024.11.28

- 授業

今日の講座では、個人レポートの論理構成(アウトライン)に沿ってレポート本文を書く作業に移ります。

今日の講座では、個人レポートの論理構成(アウトライン)に沿ってレポート本文を書く作業に移ります。

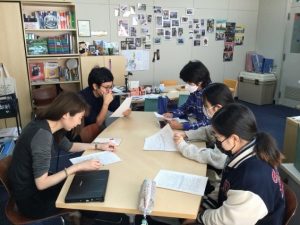

教員がひとりひとりのレポートの進捗状況を確認しながら、よりよい内容に仕上がるようアドバイスし、それに基づいて生徒たちはレポートの修正をしていきます。

・ レポートの立ち上がりに、なぜこのテーマを選んだのかを明確にするとよい。

・ テーマが大きく、書く内容が広範囲にわたる場合は、文章を書き始める前に組み立てた論理構成を再確認し、レポートが最終的にどこに行きつくか、着地点を決めておき、「こうなったらいいのに」という自分の希望を示すのもよい。

・ 生成AIで得た情報については、自分の経験から知っていること、行ったことがあるところ、見たことがあることなどを含めることによってオリジナリティを出すとよい。

・ 段落が長いところは分けて書くとよい。情報の取捨選択をする。調べたことすべてを書かなくてもよい。

・ リサーチが思うように進んでいない場合は計画を立てて進めていく。

・ 立ち上がりの文を確認、書く内容の順番をチェックする。

・ ですます調→だ・である調に統一する。

・ レポートに合った言葉の選択をする。(ex. 調べてみました→考察した)

【レポートの発表】

2学期の最後の授業でこれまで取り組んできたレポートの発表を行いました。その内容を抜粋してご紹介します。

● 都市のシンボルの分類と、そこに住む人々のくらし

夏休み中に訪れたオーストラリアのメルボルンにあるセント・ポール大聖堂が印象に残り、教会がまちの中でどのような役割を果たしているのか疑問に思ったところからこのテーマにたどり着いた。まちのシンボルは歴史的建物だけではなく、山や川、公園などの自然的なシンボルや地域の祭りなどの文化的なシンボルもある。レポートでは都市のシンボルを分類して調べ、それらのシンボルがまちの人の生活にどのような影響を与えるのかを考察する。結論として、シンボルが広く認識されることによって住民は自分たちのまちに誇りを感じられるようになり、まちのシンボルが都市と住民に成長と発展を支える重要な要素となっていることがわかった。

● 公園の変化と活用法

日本には公園が多く、身近な存在であるが、海外で育った私にとって、日本の公園は寂れていたり、使われていないものが多いように見える。そこで日本の公園行政の歴史や現在の法制度、公園の分類やその基準について詳しく調べ、アメリカのものと比較をした。中でも生活圏において最も身近な存在である住区基幹公園について取り上げ、現在の公園の使われ方や課題について調査、検討し、その公園がもつ役割を考え、今後どのようにしたらこれらの公園を活用できるかを提案する。また公園は利用する人々だけではなく、そのまち全体の発展と秩序を見守る役目があると考え、都市や地域のつながりをより良くするポテンシャルがある公園を最大限活かすための理想の公園像を考える。

● 島のまちづくり ―直島を例に-

中学生の時に直島を訪れ、島という場所には特有の世界観があると感じ、興味をもった。島には高齢化による人口減少や観光客が増えることによって生じる課題があり、直島をはじめとする様々な島ではどのようなまちづくりが行われているのかを調べた。比較したのは直島、大久野島(別名:うさぎ島)、直島と同じ人口のアメリカ・タイビー・アイランドの3島で、それぞれの島の歴史や産業、観光業について調べた。結果、島によって全く違う固有の雰囲気があり、どの島も観光客を呼び込む魅力があって観光地としては成功していることがわかった。しかし、その観光業が定住者を呼び込み、まちおこしとして成功している島と、空き家や民家がなく移住者や定住者を呼び込むことが難しい島があり、まちとしてすべての島が活性化しているわけではないことがわかった。

【発表を終えて】

書き始めの段階ではレポートを書くことに慣れず、うまく前に進めなかった生徒たちも、自分のテーマに必要な情報を収集し、時間をかけて考察していくことで、レポートの内容を改善し、より良いレポートにまとめることができていました。発表を終えて、生徒と教員がそれぞれの発表の感想や意見を交換しました。

発表でよかったと思うこと

・書きはじめの頃より書く内容がよくまとまっていて、レベルアップされている。

・成功例とうまくいっていない例を出してうまくまとめられている。

・調べたことだけではなく、実際に公園に足を運んで看板を見たり、自分の経験から自分の考えを書いているのがよかった。

これから改善できるところ

・自分が住んでいたまちのことを調べて書くとオリジナリティが出てよい。

・うまくいかない例はどうしたらよいと自分は考えるかをレポートに含めるとよい。

これらのアドバイスをもとにレポートを再修正し、最終的に仕上げたレポートを学期末に提出してもらいます。レポートのテーマ探しから発表まで、それぞれの生徒が試行錯誤をしながら自分のテーマと向き合い、真剣に取り組む様子がとても印象的でした。リサーチを進める中で新しい発見もたくさんありました。今回のレポートの取り組みで習得したことを、今後の取り組みでさらにパワーアップさせて、活用してもらいたいと思います。