SSS(高校1年生)京田辺市について ~京田辺市長の講演に向けて~

- 2024.10.18

- 授業

次回の講座では、京田辺市より上村市長にこの講座にお越しいただき講演をしていただきます。京田辺市のまちづくり政策や市長の想いを直接聞くことのできる貴重な機会です。今日はその事前準備として、京田辺市、そして教員が以前にフィールドワークで訪れた特徴のある都市や街を紹介し、比較しながら学びたいと思います。

●京田辺市・・・北川浩司教諭

●京田辺市・・・北川浩司教諭

この講座の担当のひとりである北川教諭は生まれも育ちも京田辺市、そして京田辺市にある本校で就職という経歴です。その北川教諭より、以前は田辺町であった頃までさかのぼり、過去の写真を見ながら、またその歴史の中で実際に経験したこと、感じたことを伺いながら京田辺市の発展の歩みを振り返りました。

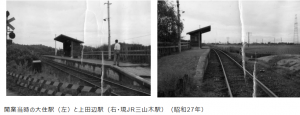

鉄道の開通と町村合併促進法による地域の編成

明治31年、地域初の田辺駅(現JR京田辺駅)が開設され、その後昭和27年には大住駅と上田辺駅(現JR三山木駅)が新設された。昭和30年代まで無人改札駅、大住はホームのみだった!明治39年 田辺村から田辺町へ町制がしかれる。 資料は京田辺市ホームページより

北部の木津川のほとりに木津川水泳場

昭和初期、遊泳場のために夏のみの臨時駅「木津川駅」が開設される。娯楽の少ない時代、また海のない地域で貴重な施設であった。当時年間17万人にものぼる来場者でにぎわった。現在は市民プールや民営の施設がこれに代わる。

村の編入・統合、市制によって京田辺市へ

昭和26年、隣接する大住村、三山木村、草内村、普賢寺村を編入・統合し、現在の市域へとなる。平成9年には市制を施行し、京田辺市へ市に変わり住所表記が短くなり素直に嬉しかった!(北川)

同志社が京田辺市に

昭和61年、同志社大学がこの京田辺市に新しく大学のキャンパスを構える。それに先立ち昭和55年同敷地内に同志社国際中学校高等学校も開校する。これを機に若者の人口の割合が急増することにもなった。

京田辺市にとっては、現在に至るまでその発展の歴史の中で同志社の存在はとても大きなものといえるでしょう。大阪、京都のベッドタウンとしての役割も果たし、これまで順調な発展を遂げてきた京田辺市も2030年にはピークを迎え将来的には人口減少とともに課題を抱えることが予想されています。皆さんには、ぜひこの社会課題の解決に意識を向けてみて欲しいと思います。

●ドイツ・フライブルク市・・・坂下淳一教諭

●ドイツ・フライブルク市・・・坂下淳一教諭

坂下教諭はSGHの講座のフィールドワークで環境先進国ドイツのフライブルクを訪れています。フライブルクは、フランス、スイスの国境から近く、中世の街並みが残る南西ドイツの小さな街です。人口は23万人、これは近くでいえば寝屋川市の人口とほぼ同じ規模です。日本では、堂安律選手の所属するSCフライブルクの本拠地として知名度がありますが、観光ガイドには載らないような地方都市です。それでもフライブルク大学を中心とした学生や大学関係者の多いアカデミックな街で、黒い森の玄関口に位置する市の特徴の一つは環境政策です。旧市街地は自動車の乗り入れを制限しているため、トラムや自転車が人々の交通手段です。環境保護がフライブルク市民の生活の一部となっています。小さいけれど、環境都市、コンパクトシティとして立派な存在感があります!

交通対策 レギオカルテ/低公害交通機関の整備/Park&Ride

レギオカルテという地域環境定期券を発行し、フライブルクと近郊の鉄道、トラム、バスが乗り放題になり、車に乗らなくても移動ができる生活を可能にしている。Park&Rideでも郊外の駅に大型駐車場を設置し、まちの中心部へはトラムで向かう仕組みを整備、また自転車専用道路の充実によっても低公害を実現させている。このゾーニングにより結果的にまちの中心部での歩行者が増え、商店が活性化することに。

廃棄物政策 有料のゴミ箱/包装廃棄物処理/リユース・デポジット

ゴミ箱は市から有料で借りるが大きさによって値段が異なり、小さいゴミ箱を選ぶことで節約、結果的にゴミの量を削減させている。また包装廃棄物は、グリューネプンクトなどのマーク表示がある製品については加盟企業がリサイクル可として梱包容器は無料回収されているため、市民もその製品を買う傾向にある。ペットボトルやビン、缶などについても1本につき8~25セントものデポジット制を導入、回収が促進されている。

エネルギー対策 地域熱供給/コジェネレーション/マイスターランプ/風力発電と小水力発電

共有の熱供給設備から地域へ温水や冷水などの熱媒を配管を通して供給する。その際の燃料の燃焼に伴う発電の廃熱も同時に回収するのがコジェネレーションの仕組みである。電球型蛍光灯を各家庭に無料配布し費用は電気料金で回収したり、専門家を派遣して学校で省エネルギーについて学んだり、散歩道に風力発電や庄水力発電で発熱する仕組みがあったりと自然エネルギーや省エネが生活に根付いている。

1970年代に酸性雨によって森が枯れ、その頃に原子力発電所建設の計画が持ち上がったことからその反対運動が起こり、一気に環境保全や自然エネルギー推進の動きが活発化しました。生徒たちとのフィールドワークで訪れた際には、実際の事例を見て回りました。太陽光を受けるために回転する建物ヘリオトープ、住民中心に話し合い環境問題に取り組むコミュニティーであるヴォーバン地区、自然エネルギーで自家発電に取り組むホテルヴィクトリアなどです。学びは、再生可能エネルギーによる発電が進んでいて、住民の理解も得ながら環境問題への取り組みが生活をより豊かにするような工夫があり、それが街の価値も高めていることでした。

●デンマーク・コペンハーゲン市・・・帖佐香織教諭

デンマークは人口約560万人、兵庫県とほぼ同じ規模です。欧州大陸に連なるユトランド半島と大小406の島で構成され本土はおおむね九州と同程度の広さ、53%の土地は農業用地です。収入の半分を国民は税金として納めていますが、社会保障、福祉制度が充実しているので、国民の幸福度は高く、世界幸福度ランキング2位、SDGs達成率も世界ランキング2位です。コペンハーゲンは、デンマークの首都で、人口80万人の港湾都市。2014年、欧州委員会から「ヨーロッパの緑の首都」に選出され、2025年までにカーボンニュートラル実現を公約しています。「世界で最も自転車にやさしい都市」のトップに選ばれています。帖佐教諭がSSDのフィールドワークでコペンハーゲンを生徒たちと訪れた際にも感じた住民の何気ない日常を楽しむといった人々のウェルビーイングが実現されているということでした。

グリーンモビリティ 自転車政策と充実した公共交通機関で環境に配慮した移動を実現。

自転車/歩行者優先と中心市街地の活性化 快適に安価に移動することは住民の権利。

その他 コペンヒル/ゴミ処理場を市民が憩える場所として提案している。

都市型屋上農園/市民農園 ・・・人々が集えるレストランやカフェも併設されている。

アブサロン教会 ・・・使っていない教会を公共の場として利用、寄付された素材で調理される相席の夕食、文化的な催しなど。

ヤンテの掟 ・・・生き方のガイドラインのようなものがあり、英語で直訳すると「You are not more than what you are」という教え。1番を目指さない、でもさぼらない国民性の礎。

人間中心の都市、住民が「不安も不満もない」と言えるまちづくりについて多くのヒントを得た都市でした。

●来週の市長の講演に向けた課題・・・朴元婀怜教諭

●来週の市長の講演に向けた課題・・・朴元婀怜教諭

京田辺市長への京田辺市の政策に関する質問を考えましょう。貴重な時間を無駄にしないよう、自分で調べたらわかることは聞きません。京田辺市のホームページにある「ほっと京たなべ」をみると京田辺市の取り組みがよくわかります。京都市と比較してみたり、市長の政策のコラムもあるので事前に見ておくことをお勧めします。

【広報ほっと京たなべ10月号】

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/cmsfiles/contents/0000021/21482/2410.pdf

●2年生選択科目SSR、3年生選択科目SSDについて

1年生で学んだまちづくりについての基礎的な知識やアカデミックスキルをもとにして、専門的な書籍を皆で読み、内容をまとめて発表、ディスカッションをして問題解決方法論を学びます。国内外のまちづくりの先行事例について学んだり、外部講師による特別講義もあります。

2年生の学びをもとにして、グループでのプロジェクトや個人のリサーチプロジェクトに取り組みます。また2年間を通じて、リサーチブックを作成したり、海外(ヨーロッパなど)でのフィールドワークに参加したり、自治体や企業にみなで考えた政策や企画を提言したり、東京での全国高校生フォーラムでリサーチプロジェクトの成果を発表する機会もあります。

3年間を通じて得るアカデミックスキルは大学でどのような専攻をしても活かすことができるのでぜひ検討、そしてチャレンジしてください!