SSS(高校1年生)京田辺市について/生徒によるプレゼンテーション・上村崇市長講演

- 2024.10.31

- 講演会

今日は「探求学習の日」の取り組みとして、隣接する同志社大学の講義室で「まちづくりとは」をテーマに1日を通して講座を開設しました。前半はクラス代表によるスライド発表とまちづくりの先進事例についてのレクチャーを、後半は京田辺市の上村崇市長をお迎えして講演を行っていただきました。私たちが通う京田辺市のまちづくりについて事前に学習し、生徒たちは胸を膨らませてこの日を迎えました。京田辺市長からどのようなお話が聞けるのか楽しみにしていました。

1. 「住んでいる(住んでいた)まちについて」

-まちの魅力、政策、課題などについてのスライド発表(クラス代表)

2. まちづくりの先進事例について学ぶ

-徳島県神山町、東京都渋谷区の先進的な政策、取り組みについて

3. 京田辺市長への質問項目、講義の聴き方、メモの取り方について

4. 京田辺市 上村市長講演、質疑応答など

5. 市長へのお礼、感想を記述

1.「住んでいる(た)まちについて」

-まちの魅力、政策、課題などについてのスライド発表(クラス代表)

はじめに各クラスで代表に選ばれた生徒たちが自分の住んでいる(いた)まちのスライドを発表します。国内は新潟、福岡、西宮、八尾、伊丹、大津、海外はマドリード、パシフィック・パリセーズ(LA)、パリ、ミュンヘン、ドバイ、ハルピン、アーバイン、シンガポール、スリランカ、カンザス、ニューヨークなど、今年も国際色豊かなまちのプレゼンテーションとなりました。そのスライドの一部をご紹介します。

・情報量が多すぎるとわかりにくくなるのであえてシンプルにした

・重要な部分をハイライトしたり、色付けをした

・ご当地キャラクターの色とスライドの背景の色を統一して、見る人にそのまちの印象が残りやすくなるように工夫した

・まちへの愛着心が伝わるように、自分が撮影した写真だけを使うようにした

・「学・住・遊」のカテゴリーに分けて、それぞれを掘り下げてまちの良さを伝えた

どの生徒もまちの魅力を最大限に引き出すために様々な工夫をし、スライド作成スキルの高さが伺えました。また自分の言葉でしっかりと話し、まちへのシビックプライドがしっかりと伝わってくる発表でもありました。中にはまちの名前をデザインしたTシャツを作ってくる生徒も。自分が住むまちへの熱い思いをアピールしていたのが印象的でした。

教員のコメント

・実際に住んでいたまちに対する発表者のシビックプライドが感じられて、そのまちに住んでみたいと思えるように上手にアピールできていた。情報量を絞ってシンプルにすることも自分の考えが反映されていてよい。

・みんなの心がのっていて、すごく伝わってくる発表だった。

・これまでのSSS講座の中で最も良い発表だった。自分の言葉で話し、そのまちの弱点も話すことによって信頼性も上がる。素晴らしい発表だった。

・今回代表に選ばれたスライドはもちろん、選ばれなかった生徒のスライドにも優れたスライドがたくさんあった。

発表を聞いている生徒たちも、発表されたスライドや効果的なプレゼンテーションに刺激を受け、多くの学びを得た時間になったことでしょう。この学びをこれからの取り組みに活かしてもらいたいと思います。

2.まちづくりの先進事例について学ぶ

-徳島県神山町、東京都渋谷区の先進的な政策、取り組みについて

つぎにSSSの担当教員より、まちづくりの先進事例について学びます。

● 「まちづくりの先進事例~徳島県神山町~」吉田教諭

徳島県神山町は大阪から高速バスで1時間半、徳島市内から車で45分の場所に位置し、人口は約5,000人で消滅可能都市のひとつとされるまちです。人口減少が続き、学校の廃校、公共交通機関の廃線、行政業務の維持が困難になるなどの危機感が迫る中、まちを変えていこうと人々が動き、その取り組みが大変注目されているまちです。

☆どのようにまちづくりがスタートしたか?

神山町生まれの大南信也氏がキーパーソンとなり、2004年にNPO法人グリーンバレーを立ち上げ、「日本の田舎をステキに変える!」をミッションに神山町で新しい事業を展開したまちづくりに取り組む。

→人々を魅了し、都会から若者が次々と移住してくる!

☆神山町が魅力的なまちづくりのために柱としている6つの働きかけ

①すまいづくり ②ひとづくり ③しごとづくり ④循環のしくみづくり ⑤安心な暮らしづくり ⑥関係づくり

☆具体的な取り組みの事例

・Hidden Library – 住民のみが入れる図書館で、古本を持ってきて図書館に預け、それを貸し借りすることで図書館に愛着を持てるよう工夫されている。

・神山しずくプロジェクト-木製のデザイン性の高い商品を考案し、販売することによってまちのイメージアップにつなげる

・WEEK神山 -長閑な環境にある宿泊施設で、宿泊の他に研修やリモートワークなどができる。

小さいまちであっても、様々な分野においてイノベーションを起こすことにより持続可能なまちづくりができることを神山町の事例から学ぶことができました。

● 「まちづくりの先進事例 ~東京都渋谷区再開発~」坂下教諭

● 「まちづくりの先進事例 ~東京都渋谷区再開発~」坂下教諭

渋谷区は多くの人が集まってくるまちです。すでにまちの開発はされていますが、老朽化が進んでいるために様々な問題を解決しようと再開発が行われています。どのような取り組みがなされているのでしょうか。株式会社日建設計の都市計画担当、金行美佳さんに話を伺いました。

●渋谷再開発

・委員会の発足・・・公共施設と民間の力を活用

渋谷区は個人所有の土地は少なく、多くは東急グループのものであり、協力的に再構築が可能。渋谷区役所、東急、日建設計による委員会を立ち上げ、都市計画の研究者の意見も参考にして再開発計画を進める。

・アーバンコアによる上下移動

渋谷に集まる人々は属性がさまざまであるので、行きたいところにストレスなく移動できるように、渋谷の地形(谷)を利用したアーバンコアによる上下移動ができるビルを建設。

・宮下公園の改修

渋谷駅の北側に位置する全長330mの宮下公園はニューヨークのハイラインを参考にして改修され、MIYASHITA PARKとして生まれ変わる。

渋谷区の再開発は多くの人が気持ちよくまちに足を運べるように工夫をしていることがわかりました。また神山町と渋谷区の2つの事例から、まちの規模や課題によって、解決策や政策も大きく異なることもわかりました。

次は私たちの学校が所在する京田辺市でどのようなまちづくりがなされているのか、京田辺市の政策や課題について上村市長から直接お話を伺います。

3.京田辺市長への質問項目、講義の聴き方、メモの取り方について

☆ 京田辺市長への質問項目

前回のSSS講座で生徒のみなさんに考えてもらった京田辺市長への質問の一部を事前に京田辺市長にお送りしています。今年もしっかりと考えて書かれていた質問が多く見られました。今日の講演で市長がどの質問を取り上げてくださるのか楽しみです。

☆ 講義の聴き方、メモの取り方、質問のしかたについて

講演を聞くときには聞く側の姿勢が大事です。また授業や講演はみんなでつくるものであって、一方的に話を聞いているだけではあまりうまくいきません。今回も講演の最後に直接質問をする時間をとります。ワークシートにある注意点に気を付けて質問をしましょう。

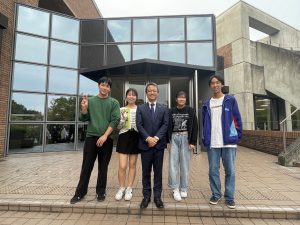

●京田辺市 上村崇市長講演 ~人のつながりを重視したまちづくり~

●京田辺市 上村崇市長講演 ~人のつながりを重視したまちづくり~

公務でお忙しい中、京田辺市の上村崇市長をお招きしてお話を伺う貴重な機会を得ました。上村市長は同志社香里高校、同志社大学のご出身です。今回は市長であり政治家の視点から、京田辺のまちづくりについてお話をしてくださいました。司会担当の生徒たちが今日の司会進行を務めます。

今回の講演では、上村市長が事前にお送りしていた生徒たちの質問に対して、項目ごとに丁寧に答えながら、解説も交えて講演を進めてくださいました。

その内容を抜粋してご紹介します。

● まちづくり理論からみた京田辺市のまちづくり

① 「田園都市」

京田辺市は1984年から「緑豊かで健康な文化田園都市」(田園都市はエベネザー・ハワード提唱)をまちづくりの方針とし、30年以上にわたりこの都市像を目指したまちづくりを進めている。

「町・いなか」を作ることで社会と自然を結合させることができ、都市部よりも大きな「魅力」を示すことにつながる。

② 「コンパクトシティ」

京田辺市を北部(松井山手駅周辺)、中部(新田辺・京田辺駅周辺)、南部(三山木駅周辺)の3地域に分けて、人が集まれる拠点をつくり、ここを中核にしてコンパクトなまちを形成してきた。

カルロス・モレノの「15分都市」の理論に基づいて、市街化区域内の住宅地は一部の地域を除いて路線バスで最寄りの鉄道駅まで10分以内でアクセス可能とするコンパクトなまちづくりに取り組んでいる。→SDGsへ貢献

今後、人口が減少している他のまちの取り組みをみながら、次に私たちが抱えるであろう課題にどのように向き合っていくかを考えることが課題である。

●市制25周年

京田辺市は市制25周年を迎え、人口は国勢調査で13回連続で増加し、生産年齢人口が多いまち。一方で、これから何も対策を取らなければ将来、消滅可能性自治体になるまちとされている。実際に京田辺市の出生数は減少しているので、まちとしても子供が増えるような施策を進めていかないといけない。

●人とひとがつながり、参画できる仕掛けづくり

南部まちづくりセンター「ミライロ」

駅前の銀行跡地を利用した地域住民が気軽に集えるコミュニティスペースで、カフェやライブラリー、イベントスペース、市民活動等の相談ができる窓口を併設

・地域子育て支援センター「はぐはぐルーム松井山手」-駅前の商業施設を活用して子育て支援環境を整備

・京たなべ「玉露庵」-京田辺市で生産している玉露の体験型観光情報発信拠。

・京田辺市学校給食センター「はぐぐみ」の完成 中学校での給食をスタート

京田辺市民まつり「たなフェス」の開催

来場者に楽しんで帰ってもらうための工夫をしている。このまちに思い出を作ってもらい、それを次の世代につなげ、京田辺市に愛着をもってもらうための取り組みのひとつ。同志社大学の校内でも京田辺市内の企業が出展して体験などができるブースを開設予定。

●地球温暖化政策

・ゼロカーボンシティ宣言・プラごみ削減推進連携協定を締結

・京田辺市・同志社大学・日産自動車株式会社が3者連携協定を締結

オンデマンド交通及び将来的な自動運転実装も含め、地域課題解決に向けた地域交通の在り方を共同検討する。→エネルギーマネージメント・モビリティサービス基盤を三者で作り、持続可能なまちづくりを目指す。

●市民満足度調査

4年毎にまちづくりプランを見直し、市民サービス向上に取り組むために市民満足度調査を行っている。「京田辺市に住み続けたい」人は9割にのぼる。理由は、自然環境が良いこと、交通の便が良いこと、住み慣れて愛着があることが多くを占めている。

●魅力発信・参画と人のつながりによるまちづくりの推進

市民みらいミーティング開催

京田辺市民や京田辺に通勤・通学する方が参加して意見交換を行う。「ぜひ同志社国際の生徒のみなさんと何かやりましょう。おもしろい話ができると思います。」

京田辺市×パルクールプロモーション動画の作成

●南部まちづくりセンター「~ミライロ~」

地域住民が普段から気軽に集まり、市民と協働で魅力を創出するコミュニティスペース。小学生、中学生が宿題や勉強をする場にもなっている。子どもたちが友達を増やして不安を減らせる居場所作りが自発的にできている。

●高いポテンシャルを生かし、より一層活力と交流のあるまちをつくる

・京田辺クロスパーク「タナクロ」

誰もが輝く農福連携公園の整備

・複合型公共施設整備事業

・けいはんなフードテックヒルの開発

食とテクノロジーを融合した企業の誘致

・北陸新幹線の延伸

●まちづくりで最も大切にしている理念

人と人とのつながりを作ることが大事。それを作るのは難しいが、困ってる人に対して「放っておけない」「助けてあげたい」という気持ち、気付きを多くの市民の方にもっていただけるようなまちをつくっていきたい。

●政治に関心をもてるような政策とは?

「まちがこうあってほしい」という意見やみなさんが持っている感性みたいなものを市民みらいミーティングなどの場で逆に教えてもらえたらうれしい。

その後の質疑応答タイムでは、多くの生徒が挙手をして上村市長に質問をしました。その一部をご紹介します。

その後の質疑応答タイムでは、多くの生徒が挙手をして上村市長に質問をしました。その一部をご紹介します。

Q1.いろんな対策をしても人口が減少するまちが多い中、京田辺市は人口が増えつつある理由として、今まで取り組んだ政策の中で何か他の地域とは違った政策をされましたか。

A.京田辺市の人口が増え続けている大きな理由として、大規模な住宅開発がされ続けてきたことがあります。しかしそれには限度があるので、1人でも2人でも多く、今住んでいる人たちがまちに残ることがまちを継続させるきっかけになると考え、その施策に取り組んでいます。

Q2.京田辺市民にこれから次の世代も京田辺市に住み続けてもらいたいとおっしゃいましたが、他にもできることがありましたら教えてください。

A.全て行政が解決できるわけではありません。市民のひとりひとりの気付きの積み重ねが地域の支え合いの分厚さにつながります。市民のみなさんに、より関わってもらうことで暮らしやすいまちになると考えます。助け合い、やさしさのあるまちになるための気持ちをもってもらえたらと思います。

上村市長が京田辺市を愛し、人々の暮らしをよくするために日々考えられていることが、市長の温かみのあるお言葉から伝わってきました。

最後に司会担当の生徒より、感謝の気持ちを込めて、講演の感想を述べました。

・ ミライロのような子どもたちが一緒に宿題に取り組める場所があるといいな、と思いました。

・ 自分の住んでいるまちのアイデンティティを見つけようという目標ができて、よりSSSの授業の内容が深まりました。

・ 今まで都会がベストだと思っていましたが、「町・いなか」という考え方が僕にとって新しい考えで、まちづくりを次の世代につなぐためにそのような考えが必要だと学びました。

【講演を終えて】

上村市長には京田辺市の魅力やこれからの課題と政策についてお話しいただき、市長のまちづくりへの熱い思いが私たちに伝わりました。まちづくりは一方的に行政に投げかけるのではなく、市民がまちづくりに参画していくことの大切さも教えてくださり、新たな気付きもありました。上村市長や京田辺市職員の方々には今回の講演のために準備をしてくださり、貴重なお時間をいただけましたことを心より感謝いたします。本当にありがとうございました。