SSS(高校1年生)京田辺市への提言/SSSで学んだことの振り返り

- 2025.03.07

- 授業

今日は1年間取り組んできたSSS ( Sustainable Society Study )最後の講座でした。京田辺市の市民参画課から小野原課長と寺本係長の2名のご担当者をお招きし、生徒たちがこれまで学んできた社会課題の解決の方法やまちづくりに関する事柄をもとに、京田辺市への提案を発表する貴重な機会となりました。その後、まとめとして、この講座で自分たちが何を学んできたか、最後の振り返りをしました。

【発表】

各クラスの選抜を勝ち抜いた6チームが、1チームずつプレゼンテーション形式で京田辺市への提案を行いました。自分たちの解決したいまちの課題に対して、具体的なデータや数字を基にし、利点や課題も整理した上で、パワーポイントにも工夫を凝らして説得力のある提案をまとめていました。また、他地域を訪れた際にまちづくりの視点から観察をしたり、実際に地域に役立つ具体的かつ実現可能なアイデアを話し合い、生徒たちの「まちをより良くしたい」という意欲が反映された発表となりました。

A組「リノベーションでまちを明るく」

B組「TANABIKEで走ろう」

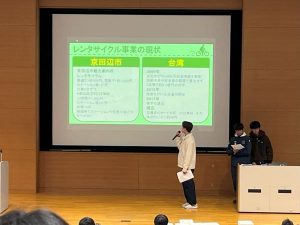

C組「レンタルサイクル レンタルサイクルを第三の公共交通機関に」

D組「京田辺市地域交流 京田辺ガーベラ’s」

E組「南海トラフ地震などの自然災害への対策」

F組「未来へ走れみどりばす」

提案1 リノベーションでまちを明るく!

街の清潔感を保つ視点から、空き家問題、ゴミ問題、道の駅における課題を解決し、それぞれのリノベーションでまちの美化と活性化を目指す提案です。

政策①:空き家登録ウェブサイトのリノベーション

空き家問題の解決には地域住民と行政の連携が重要です。学生が多い京田辺市ならではのアプローチとして、現在停滞している空き家の登録サイトを活性化させるため、学生が関わり、ウェブサイトの充実を図ります。さらに学生のニーズに応じた空き家活用の提案が行えると考えました。

政策②:ゴミ収集のリノベーション

ゴミ問題への対策として、カラスなどによるゴミ荒らしを防止するため、地域内に専用のゴミBOXを設置します。これらのゴミBOXのデザインは、地域の子ども達が担当し、地域の特色を反映させたものにすることで、地域のつながりの強化も期待できます。

政策③:道の駅のリノベーション

道の駅の活性化を図るため、地元名産品である玉露のPR強化が重要です。玉露の認知度を高めるため、お茶農家での宿泊体験や、茶の木のオーナー制度を導入し、玉露の魅力を直接体験できる機会を提供します。JAPANブランド育成支援事業の活用も検討しています。

提案2 TANABIKEで走ろう

京田辺市のバスの本数、路線が少ないという課題に対して、新たな交通手段として最新の電動自転車や電動カートの導入と利用促進を提案します。

政策:電動自転車・電動カートのレンタルサービスの導入

バスの本数を増やすことは、人件費や運行コストの増加という面で大きな負担となります。そのため、初期投資が必要であるものの、誰もが気軽に移動できる手段として電動自転車とカートのレンタルサービスを充実させます。高齢者や学生、市民には特別な料金を設定し、交通手段のアクセシビリティを向上させます。観光客向けには、京田辺の名所である一休寺や茶畑、散歩道などを巡るコースを整備し、これらを積極的にPRします。これにより、市民の移動の利便性が向上し、満足度が高まると共に、観光客の増加も期待できます。

さらに、電動自転車や電動カート(TANABIKE)が市内を走ることで、京田辺市の新たなシンボルとして認知され、市の魅力と付加価値を高めることができると考えています。

提案3 レンタルサイクル

提案3 レンタルサイクル

例えば学校帰りに交通面で不便さを感じたことはありませんか?京田辺市では、日常的にバスの本数や路線の少なさから移動の不便さを感じている市民が多いと考え、この課題に対して、より便利な移動手段としてレンタサイクルの充実を提案します。現在、京田辺市にあるレンタサイクルは台数が少なく、稼働率も低いため、主に観光目的での利用に限定されており、日常的な利用には不向きです。そこで、台湾のレンタサイクルの成功例を参考にし、京田辺市におけるレンタサイクル導入のメリットとデメリットを検討しました。デメリットを解消するために、低価格での運用、アプリがなくても交通系ICカードでの利用を可能に、ステーションや台数の増加を図り、利便性のよい場所に設置する必要があります。初期投資は必要ですが、稼働率を高める工夫を施し、市民が日常的に利用する交通手段として定着すれば、交通の不便さが解消され、京田辺市の暮らしやすさが向上すると考えています。

提案4 京田辺市地域交流 京田辺ガーベラ’s

京田辺市の地域交流をより活発にしたいと考えて提案します。タイトルにもある「ガーベラ」は親しみやすい花であり、この花をシンボルにした市民の交流の場作りをします。京田辺市が抱える課題である空き地の増加、農業従事者の高齢化と後継者不足の解決に向けて、空き地を活用し、幅広い年齢層の人々が集まる場を作り出すことが重要です。最終的には、その場所に集まる若者たちが中心となり、農業の後継者が誕生することを目指します。空き地の利用方法としては、地域の皆さんが一緒に花を植える、家庭菜園を楽しむなど、気軽に参加できる活動を行います。これには、市の協力を得て、農機具の貸出しなど、より多くの市民が参加しやすくします。こうした活動は、地域コミュニティの絆を深めるだけでなく、農業に対する関心を高め、後継者育成にもつながると考えています。地域の活性化に向けたイベントとしては、田辺中央体育館や公民館の活用を推進し、映画観賞会などを開催して、地域の人々が集まりやすい場所を提供します。こうしたイベントを通じて、人々のコミュニケーションが生まれ、地域活性化の促進が期待できます。これまでの学びを踏まえ、まちの活性化には人々のつながりが欠かせないと感じており、この提案はその一環としての活動です。

提案5 南海トラフ地震などの自然災害への対策

提案5 南海トラフ地震などの自然災害への対策

大災害に備えるまちづくりという観点からの提案です。もし南海トラフ地震が発生すれば、京田辺市でも震度5強から6弱が予想されています。災害は予測できず突然襲ってくるため、その瞬間に誰もが焦り、動揺してしまうのが現実です。命の安全を守るためには、いざという時にどう行動すべきか、どこへ避難すべきかを事前に知っておくことが非常に重要です。そこで、年齢に関係なく、誰もが簡単に理解できる形で情報を提供する方法を考案しました。例えば、普段何気なく目にしている場所に避難情報を掲示することです。具体的には、マンホールの蓋やペットボトルのラベル、道路標識、ジムの自転車のフレームなど、日常的に目にする場所に避難場所や避難経路を表示します。これにより、普段から自然と情報が目に入るようになり、いざという時に冷静に行動できるようになります。このような情報提供が、災害時に迅速かつ的確な判断を下す助けとなり、命を守るための重要な手段になると考えています。

提案6 未来へ走れみどりばす

京田辺市は静か落ち着いている、そこを京田辺市の良さと捉え、京田辺市に静かな未来のバスを走らせるという提案です。交通の便の悪さ、公共交通の利用者減で自動車利用による排気ガス増加、高齢化による交通機関へのニーズの高まりといった課題の解決を目指します。未来のバスというのは、電気で走行、自動運転をします。バスの導入には初期投資がかかりますが、ガソリンから電気への移行によるコスト削減、自動運転による人件費削減、コンセプトに協賛してくれる企業の広告収入などで回収できると考えました。このバスの導入により、利便性の向上、地域の活性化、環境負荷の削減が期待でき、地域の付加価値を高めることができます。また未来型バスは京田辺市のシンボルとなり、シビックプライドの向上にもつながると考えています。「便利でええやん京田辺」という市のキャッチフレーズにも合致し、市民や訪れる人にとって魅力的な提案だと考えています。

【講評】京田辺市民参画課 小野原課長と寺本係長より

【講評】京田辺市民参画課 小野原課長と寺本係長より

発表後、京田辺市のお2人から講評をいただきました。提案が地域課題を的確に捉え、データに裏付けられた説得力があり、財政面の考慮もされていた点を高く評価していただきました。高校生ならではの楽しい要素や視点、実はまちづくりに市民が関わってもらうためにはこういった要素が必要であるとコメントをいただきました。さらに、プレゼンテーションが大変上手く、大学生の発表にも劣らないとの嬉しい評価もいただき、生徒たちの自信にもつながりました。

実際に市の担当者の方に聞いていただいたことで、「私たちには関係ない」ではなく、若い力が地域の未来を創るための第一歩となることに気付く素晴らしい機会となりました。

【まとめ】講座で学んだことを教員より振り返り

●知識・内容

・何かプロジェクトに取り組む際の基本的な知識や、裏付け、専門家の意見を聞くなどの土台となる部分やプロセス

・新しいことを知ると物の見方が変わる

・物事を決める際には対立ではなく、話し合いが重要

・自分は何を見て何を経験したかが学びに活きてくる

・アドバイスを言う、聞くことで新しい視点に気付く貴重な機会が得られる

・「誰かがやってくれる」と考えるのではなく、自分も関わることができるという気づき

・何を持って前に進むのかを考えると、自ずと「知る」ことに意欲が湧く

●アカデミック・スキルズ

・どんなに素晴らしい発表や資料を準備しても、期限を守らなければ評価は0に!

・講演を聴く際には、事前の調査と的確な質問を準備し機会を逃さない

・スライドやポスター制作における工夫(同じ内容でも伝わり方や理解度が大きく変わる)

・問題の解決はひらめきや思い付きではできない、論理性、そして順序立てた整理が不可欠

・探究や研究をするにあたり、先行研究の確認や批判的思考などの分析が重要

●社会との関わり

・内容を伝える際に、ちょっと楽しくという要素が加わるとより説得力が増す

・他者の意見や質問は重要であり、する側もされる側も学びの機会となる

・失敗しても成功しても、そのプロセスに注目し、目的意識を持つ

・学んだことが物の見方を変えたり深めたりし、行く先々でも興味を持つとそれが積み重なり知見が広がる

・自分たちも社会の一員!変えられることを忘れない!

今日の講座には、名古屋より市立桜台高等学校の先生方が本校のSSSの取り組みについて見学にもお越しくださいました。そして多くを学んだ講座も、引き続きSSRを学ぶ高2の生徒たち以外は終了となります。取り組んだ全員が地域課題に対する意識を持ち、今後の社会活動に対する意欲をさらに高めてくれることを期待しています。最後は今日のまとめを提出する課題に取り組みます。

同志社大学京田辺キャンパスの教室にて