SSS(高校1年生)武田重昭先生の講演「街の魅力とは」

- 2024.06.07

- 講演会

これまでの講座で、「まちづくり」にはさまざまな視点があることに気づいたと思います。今日は隣接する同志社大学の講義室にて、探究学習の一環としてまちづくりについてさらに学習を深めていきます。前半は教員が興味のあるまちのイベントや書籍の紹介と課題「いろいろな街の魅力を見つけよう!」に取り組み後半は大阪公立大学の准教授、武田重昭先生の講演を、ご滞在中のベルギーからオンラインで拝聴します。講演の最後には生徒たちが予め用意をした質問に答えていただき、まちづくりについて理解を深める大変貴重な時間となりました。

【1】教員が興味をもつまちのイベントや書籍の紹介(前回の続き)

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」 ・・・北川浩司教諭

京都の街中が舞台となり開催される、日本でも数少ない国際的な写真祭。地元の商店街の店員が作品に入り込むなど、身近にある生活が作品になるところが面白い。これもひとつのシビックプライド。

「北アルプス国際芸術祭」・・・吉田恵都子教諭

長野県の信濃大町(大町市)で3年に一度開催される芸術祭。自然と調和された小さいまちでの開催だが経済効果は大きい。先生がまちづくりに興味をもったきっかけとなるイベントです。今年、2024年9月13日より開催されるのでぜひ興味のある人はチェックしてください。

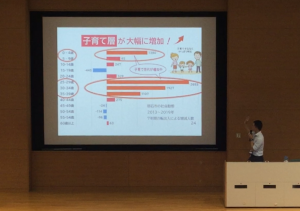

「社会の変え方 日本の政治をあきらめていたすべての人へ」前明石市長 泉房穂著・・・谷口健太教諭

独自のこども政策「5つの無料化」やまちづくりの取り組みにより、子育て世代の人口が増え、まちに経済効果をもたらす。政治の視点から、まちづくりや社会を変える方法について考える一冊。

【2】住んでいる(住んでいた)まちの魅力

ワークシートを使って、自分が住んでいる(住んでいた)まちの魅力を見つける課題に取り組みます。まちの人口、暮らし・環境、文化・教育、観光・産業などあらゆる分野について調べ、生徒同士でそれぞれのまちの情報を交換し、日本や世界各地のどのようなまちに魅力を感じ、どのようなまちに住んでみたいかを考えます。

日本や世界の様々な地域に住んでいた経験のある生徒たちの会話が弾み、「将来こんなところに住みたい!」と夢が膨らむ時間でした。

ここで、夏休みに取り組む課題について説明がありました。

課題:自分が住んでいる(住んでいた)まちの魅力を伝えるスライドを1枚作成する

スライドを作る際の注意点:

・まちが重点的に取り組んでいる政策や課題を入れて、観光案内などではなく、「住む」という視点でまちの魅力を伝えるスライドにする。

・スライドを作るときは、まちの魅力を発信するために、写真や図形など、視覚的なものを有効に利用する。

教員のレクチャーより学んだことを実践して、まちの魅力を効果的に発信するスライド作りに挑戦しましょう。夏休み明けに各クラスでプレゼンテーションをしてもらいます。

【3】大阪公立大学 准教授 武田重昭先生講演の質問について

武田先生に本校で講演をしていただくのは4年目です。先生は今回も生徒たちが用意した質問に事前に目を通し、講演のご準備をしてくださっています。

生徒たちから集まった質問の中には、先生の記事を読んでしっかりと考えられた質問やまちづくりを進めていく過程で問題点を問いかけている質問、素朴だがしっかりと研究者目線で問いかけている質問など、考え抜いた、個性のある質問が多く見受けられました。これらの質問の中から、今日武田先生がどの質問に答えてくださるのか、楽しみにしたいと思います。

【4】大阪公立大学 准教授 武田重昭先生講演

武田先生は緑地計画学(Landscape Architecture)を専門に研究され、多くのまちづくりの実例を通してシビックプライドの構築について書籍や多くの講演等で発信を続けておられます。現在はベルギーのブリュッセル自由大学にて在外研究中にも関わらず、私たちの講座のために朝早くからオンラインで講演をしてくださいました。武田先生と繋がった瞬間に「武田先生~!」と手を振る生徒たちに同じく答えてくださいました。

【武田先生の講演のテーマ】

●魅力的なまちとは

さまざまな都市の写真とともに検証しました。例えばブリュッセルのグランプラス、デンマークのコペンハーゲン中心街、ニューヨークのタイムズスクエア、タイのアートセンター前、パリのオープンカフェ、大阪の駅前グランフロントなど。

●魅力的なまちの風景はどのようにつくられているか

まちがどうかというよりも、そこにいる人たちの営みがキラキラしているか。単なる空間ではなく、さまざまな人たちの人生が集まって作られている場所、人の暮らしが映し出されているまちであるか。例えば滞在しているブリュッセルは多国籍の人たちが集まっているので、アジア人の自分もいてもいいんだという安心感があるとおっしゃっていました。

●魅力的なまちの風景はどうやってつくられるか

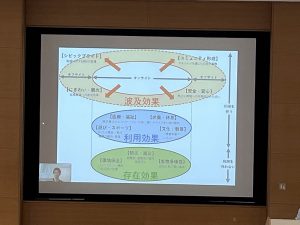

私たちは、緑、水辺、光、風など基盤である自然と共存して恵みを感じているなかで、風景は建物など人工的なものとのバランスをいかに取るかがポイント。これを「存在効果」と呼び、そこにいる人々の暮らしぶりと合わせて魅力的と認識すること。また「利用効果」というのは、その場所を利用することでさらに価値が高まっていくこと。先生がもっとも大切だと思うことは「波及効果」であり、これはその公共空間がまちにどのような効果があり影響を及ぼすかということ。効果があればこれがシビックプライドを生み、賑わいや安心を生み、よいコミュニティ形成にもつながります。

●住む地域に誇りや愛着を感じるか

日本の現状として半数の人が住んでいる地域に誇りや愛着を感じていないというデータあります。枚方の例では、よいまちにするための活動に参加したいかという問に対して、したくない人が7割近くいました。どうにかこの状況が変わることが望まれます。

●シビックプライドとは

市民が自分のまちに対して持つ誇りや愛着を意味します。自分が都市を構成する一員としての自覚を持っていて、当事者意識があること。シビックプライドを育てるには、やはり教育が大きな影響を及ぼします。アムステルダムの「I amsterdam」キャンペーンのように「I love Amsterdam」ではなく、自分自身がアムステルダムといったような意識付けをするようなものもあります。自分の人生そのものがまちであるといった一体感の芽生え、専門家のこういった都市と人々のコミュニケーションをデザインする役割りもあります。

➡まちをどうやって使うか想像をすることが大切!

日本ではプライベートライフの充実が豊かさだという認識が強いですが、海外ではパブリックライフを充実させることイコール豊かさであるように感じています。実際に、タイムズスクエアやメルボルンの中心街に代表されるように、全面歩道化となり人々の集まる場所を作ることが世界的なムーブメントにもなっています。先生の住むブリュッセルの大きな目貫通りも全面歩道化され、かつては交通が行き交った交差点も各交差点ごとに個性のあるベンチやオープンカフェのスペースが施されています。まちのデザインが変わるということは暮らしぶりが変わるということを実感します。日本の春の花見は実は日本人がパブリックスペースを最も有効に活用している実例だといえそうです。

●質問タイム

Q「自分も好きになるまちをつくる、専門家は職業としてどのような工夫がありますか?」

A「私の考える前提はあくまで作る人、使う人の区別はなし、あなたもみんな作っている人!この意識を変えていきたいと思っています。専門家としては、ニーズに応えるだけではなく、先のことを考えてより高めていく、発想を示していくことが大切。その際にはそれぞれのまちの個性や文化、歴史を大切にしたいという気持ちがあります。」

Q「日本に住みながらアフリカや後進国の人たちを助けられますか?」

A「ブリュッセルに住んでいると公用語も2か国語、民族も多様、自国のことだけを考えるという感覚がそもそも薄いです。日本との感覚の違いを感じていますが、日本は多くの技術を後進国に輸出しています。それでも決して後進国の日本化ではなく、日本が緑地保全などの失敗した点を後進国では繰り返さないサポートができると思っています。」

Q「シビックプライドが低い日本人、いま自分に何かできることはありますか?」

A「シビックプライドは持てといわれて持てるものではないです。育てるものです。そのためには、コミュニケーションが大切。高校生ならではで、何か発信できること、おもしろい発想などあればぜひ提案してみて欲しいです。小さくでもアクションを!」

Q「京都に小学生の時に引っ越してきて以来まだ疎外感を感じています。地元のイベントなど人と交わる努力もしてきたので悩んでいます。何か解決策のアドバイスを頂けますか?」

A「京都が合わなければそれでもいいと思う気持ちを持ってください。それでもいいのです。人それぞれ好きなものは違う、あなたに合う場所、コミュニティを見つければそれでいいのだと思います。もし人付き合いが苦手であっても、美術館や公園など空間を通して程よい距離を保ちつつ人と居心地よくつながることができる、都市とのコミュニケーションを通して育むシビックプライドというのも私が考える理想です。」

●先生のお話の中で印象に残ったことを紹介します。

●先生のお話の中で印象に残ったことを紹介します。

☆“パブリックライフを育むのは“人”

パブリックライフとは、公共空間で他者と直接的・間接的にかかわりを持ちながら過ごす社会的な生活のことを言います。清流のある美しい自然環境にWIFIを設置してリモートワークができるようにした徳島県神山町の実例があります。美しい自然環境でクリエイティブな仕事、生活がしたいと若者が集まり人口がV字回復したのです。

☆“10,000人の1回より100人の100回を!”

賑わいや盛り上がりを求めて大規模なイベントを1回だけ開催するよりも、小規模なイベントを、回数を増やすことで日常的な出来事とし、出会いのきっかけを増やすことでまちはより魅力的になります。昨日より今日、今日より明日が少しずつよくなるといったことがずっと続くまちのほうが、最終的にはいいまちになると考えられます。

☆“まちをつくるのは、市民のまちに対する誇りや愛着!”

現在の大阪城は市民の寄付によって再建されたものです。また市立吹田市サッカースタジアムは市民や企業からの寄付金などで建設されています。自分たちでこのまちを良くするんだ、という自負心や気概が大切であり、それによってまちに対する誇りや愛着、シビックプライドが生まれます。この誇りや愛着こそがまちの魅力の根幹であり、まちの原動力、そして持続可能性に必要なものであるといえます。

☆“まちの魅力となり持続可能なまちをつくるのはあなたです!”

誰かにつくってもらうのではなく、自分たちがつくることで、まちのことをもっと好きに、もっと身近に、もっと自分のこととして、感じられるようになります。

時差があり早朝にも関わらず、素晴らしい講義と、生徒たちの質問にも気兼ねなく答えてくださり、本日は貴重なお時間とお話を本当にありがとうございました。今日の課題は講演を振り返り、レポートを作成することです。