新島襄は、1843年、上州(現在の群馬県)安中藩安中藩江戸屋敷に生れました。若くして蘭学を学び、当時鎖国をしていた日本にあって、海外に思いをはせていました。 『漢訳聖書』を愛読していた新島は、1864年、国禁を犯し渡米。敬虔なキリスト教徒であるハーディー夫妻の保護と援助を得て、フィリップス・アカデミー、アーモスト大学、アンドーヴァー神学校に学び、キリスト教と教育について考えを深めました。

1874(明治7)年の帰国後、当時京都府顧問であった山本覚馬氏(後の妻、新島八重の兄)、宣教師ディヴィス博士とともに、京都の地にキリスト教に基づく学校の設立を計画します。そして1875(明治8)年11月29日、現在の同志社の原型である官許同志社英学校を開設しました。

創立者 新島襄と同志社国際中学校・高等学校のあゆみ

新島襄の略歴

新島襄

新島襄の志、同志社の創立へ

「同志社」とは「志を同じくするものの約束による結社」という意味です。新島は、キリスト教精神に基づく、自由・自立・良心を尊重する人材の育成をめざす教育に専心していました。当時官制の学校が多くを占めていた日本に、「自分の子弟は自分たちの手で教育すべき」との信念から、まさに「志を同じくするもの」たちの手で作る私立大学にその生涯を費やしました。しかし、その途上、病に倒れ、1890(明治23)年、47歳の若さで召天しました。

その後、新島の意志を継ぐ教職員・学生生徒・支援者が心を一つにし、同志社を守り育ててきました。そして開校時、生徒8名、教師2名であった同志社は、2つの大学、4つの中学校・高等学校、2つの小学校、幼稚園およびインターナショナルスクールのあわせて10の学校園を擁する総合学園となりました。現在に至るまで、卒業生は、日本のみならず世界の各地で政治・経済・宗教・教育・文化・社会事業などのさまざまな方面で活躍しています。

その後、新島の意志を継ぐ教職員・学生生徒・支援者が心を一つにし、同志社を守り育ててきました。そして開校時、生徒8名、教師2名であった同志社は、2つの大学、4つの中学校・高等学校、2つの小学校、幼稚園およびインターナショナルスクールのあわせて10の学校園を擁する総合学園となりました。現在に至るまで、卒業生は、日本のみならず世界の各地で政治・経済・宗教・教育・文化・社会事業などのさまざまな方面で活躍しています。

同志社礼拝堂

同志社国際中学校・高等学校の沿革

- 1875(明治8)年

同志社英学校開校 - 1920(大正9)年

同志社大学開校 - 1980(昭和55)年

同志社国際高等学校開校 - 1988(昭和63)年

同志社国際中学校開校 - 1997(平成9)年

コミュニケーション・センター完成 - 2020(令和2)年

同志社国際中学校・高等学校40周年

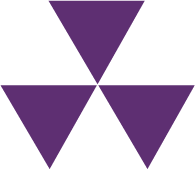

「知・徳・体」を表す

シンボルマーク

シンボルマーク

正三角形を3つ合わせたマークは、国あるいは土を意味する古代アッシリア文字『ムツウ』をデザインしたもの。

「知・徳・体」を表す3つの三角形が合わさって三位一体となる理想像を示しています。